Info

68

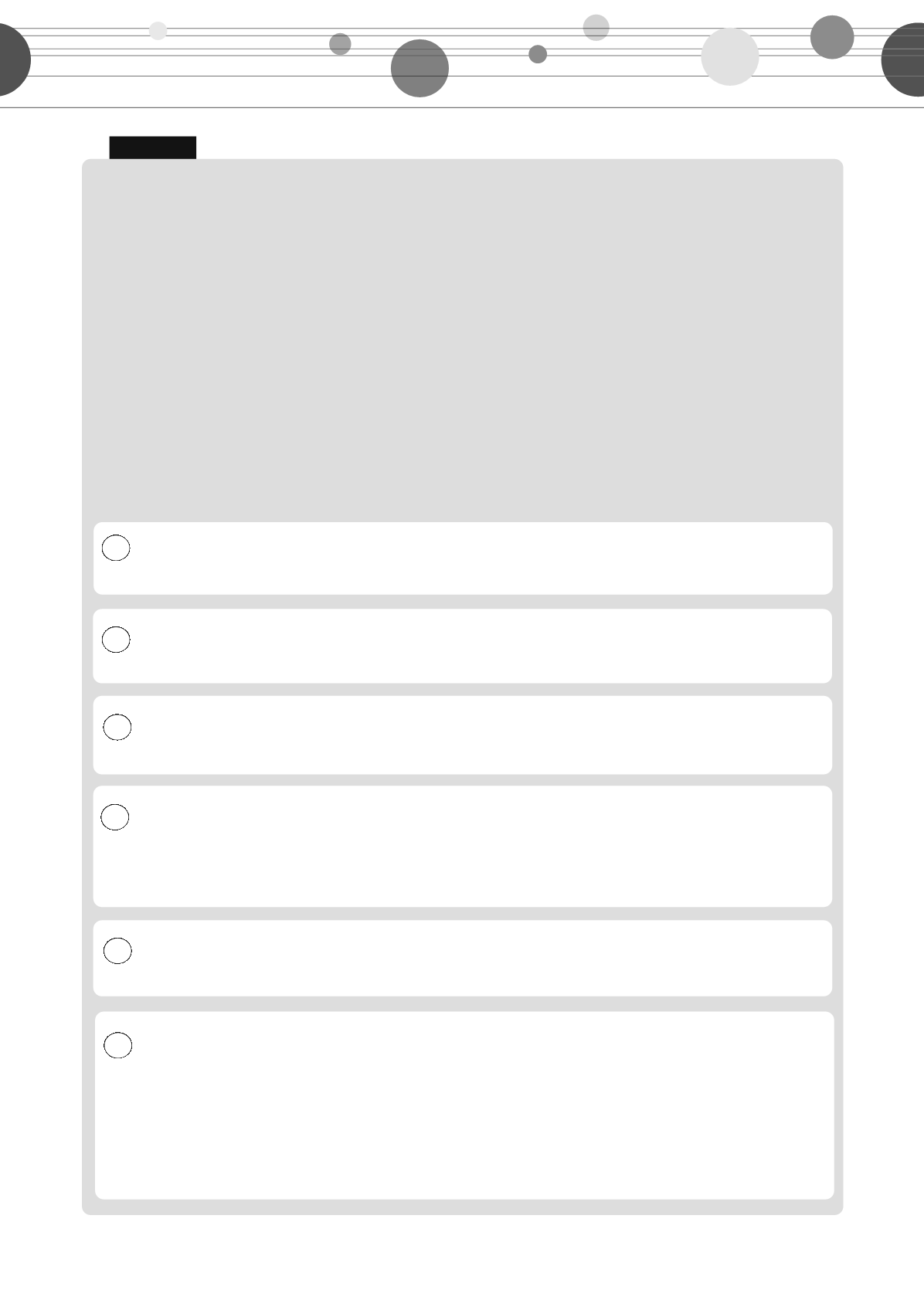

Abschlussprojekt: Musikalische Analyse

Arbeitsblatt

Musikalische Analyse

Bei einer musikalischen Analyse werden die formalen, rhythmischen, melodischen und harmonischen Merkmale sowie der

Hintergrund eines Musikstücks untersucht, um einen besseren Einblick in die Komposition zu erhalten und zu ergründen,

wie eine bestimmte Wirkung erreicht wird.

Bei einer musikalischen Analyse ist Folgendes zu beachten:

■

Die Merkmale des Werks sollen nicht nur beschrieben sondern auch auf ihre Bedeutung für die Aussage des Stücks

untersucht werden.

■

Ein Teil der musikalischen Analyse besteht aus der objektiven (= sachlichen) Beschreibung von Merkmalen, der andere

Teil begründet sich auf Vermutungen. Dies sollte man an der Art der Formulierung erkennen.

■

Alle Aussagen sollten durch die Angabe der entsprechenden Taktzahlen am Notentext belegt werden. Oft ist es für die

Darstellung der Analyse sinnvoll, die Verteilung der einzelnen Takte in den abgedruckten (Lied-)Zeilen zu durchbrechen und

die Takte anders aufzuteilen.

Gliederung einer Analyse

Hier wird der Gesamteindruck des Stücks beleuchtet. Dazu gehören die musikalischen Gestal-

tungsmittel (wie z. B. Tempo und Instrumentation) sowie Informationen über Komponisten und

Interpreten eines Stücks.

Dieser Aspekt beinhaltet den Aufbau des Stücks und der einzelnen Formteile. Sie werden meistens

mit Buchstaben bezeichnet. Gebräuchliche Längen der Formteile sind 4, 8 oder 16 Takte. Es gibt

aber auch Kompositionen, die absichtlich gegen diese üblichen Größen verstoßen.

In diesem Bereich wird das Stück auf seine Taktart, die verwendeten Notenwerte und rhythmische

Auffälligkeiten (z. B. häufig auftretende rhythmische Grundbausteine) untersucht. Die einzelnen

Teile der Komposition sollten in ihrer Rhythmik untereinander verglichen werden.

Tonlage, Tonumfang und die auffällige Verwendung bestimmter Intervalle gehören in diesen Teil

der Analyse. Melodieverläufe, wie z. B. sich wiederholende Melodieteile und gleiche Motive auf

verschiedenen Tonhöhen werden auch im Hinblick auf den Textinhalt und die Textverteilung

analysiert. Untersucht wird auch die Verwendung von Artikulationszeichen, wie z. B. legato (=

gebunden), staccato (= kurz) oder portato (= breit).

Hier geht es um die Tonart, die Verwendung und Verteilung der Akkorde (evtl. mit Angabe der

Stufen). Die Wahl der Akkorde sollte auch auf ihren Zusammenhang mit dem Text untersucht

werden – z. B. die Verwendung von Dur und Moll.

Gemeint sind hier einzelne Lautstärkestufen (z. B. piano oder forte) aber auch die Zu- und Ab-

nahme der Lautstärke (crescendo, decrescendo). Sind keine Dynamiksymbole eingetragen, muss

der Musiker selbst eine dynamische Umsetzung finden. Das bezeichnet man als Interpretation.

Sie unterliegt trotz „künstlerischer Freiheit“ bestimmten Regeln:

■

Am Ende eines Formteils geht die Lautstärke in der Regel zurück.

■

Kontraste zwischen laut und leise an geeigneten Stellen beleben ein Stück zusätzlich, z. B.

durch Veränderung der Lautstärke bei Wiederholungen.

■

Die Dynamik sollte zum Text passen.

Allgemeines

1.

2.

Form

3.

Rhythmik

4.

Melodik

5.

Harmonik

6.

Dynamik

Nur zu Prüfzwecken –

Eigentum des Verlag öbv